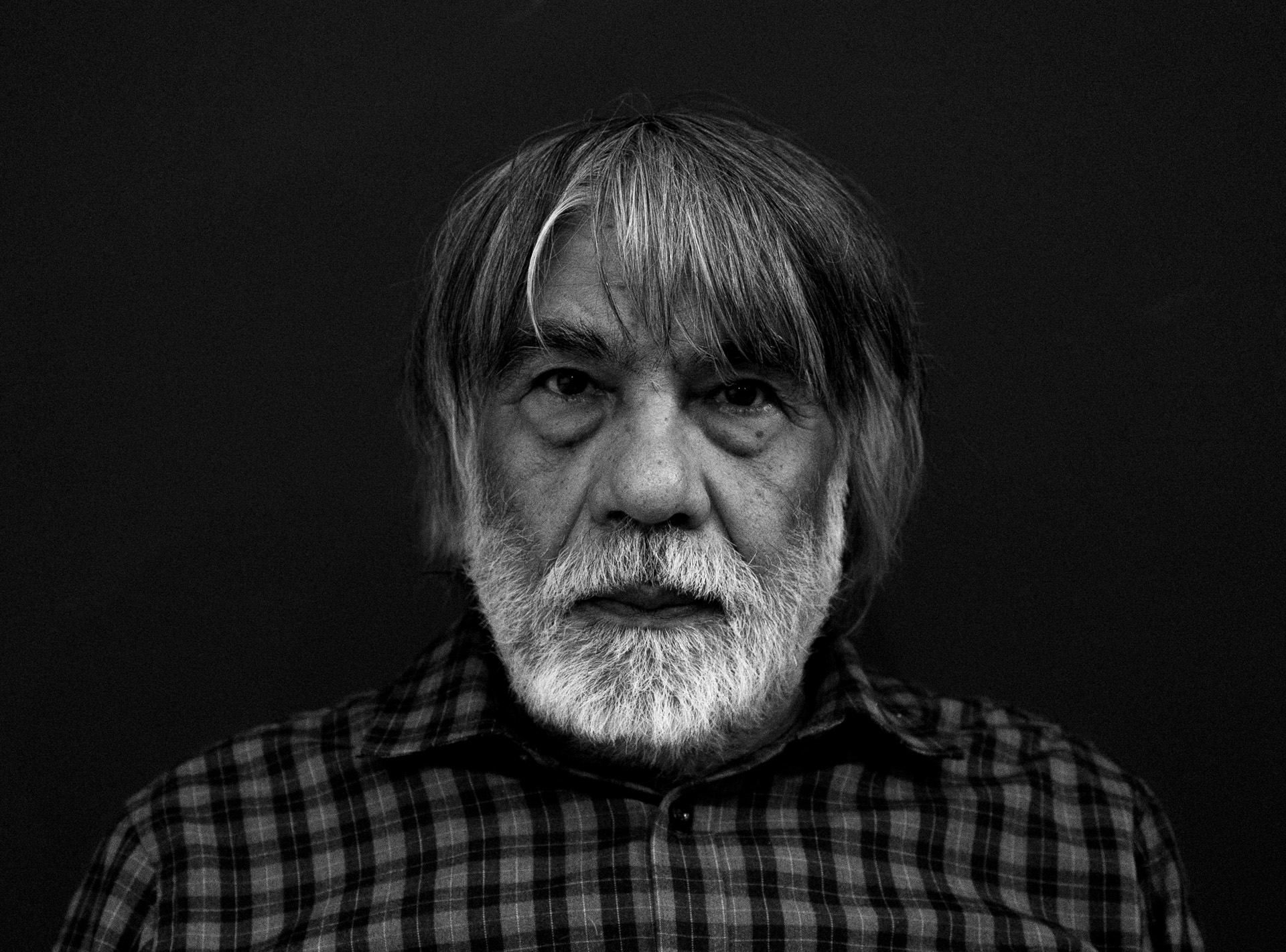

Вячеслав Урумбаевич Ахунов — выдающийся художник современного искусства, первый современный художник-нонконформист в Узбекистане, литератор и философ. Ключевая персона в современном искусстве Узбекистана, Кыргызстана и Центральной Азии.

Автор сотен работ в разных художественных и литературных техниках: живопись, видео, коллаж, инсталляция, эссе, перфоманс, новые медиа. В начале 2010-х официальные власти Узбекистана на несколько лет лишили Вячеслава Ахунова возможности свободного выезда за пределы страны и не выдавали ему так называемую «выездную визу». Но художник вопреки давлению продолжал творческую работу и эксперименты с разными формами искусства.

Вячеслав Ахунов не только один из самых ярких и плодовитых концептуальных художников Центральной Азии, но также он стал одним из главных символов свободомыслия и творческой честности в своей стране и далеко за ее пределами.

ДЕТСТВО

Я родился в 1948 году в Оше, в роддоме на улице Сталина. В Оше ходил в детский сад и школу.

Когда у меня просят портфолио, я говорю, что я кыргызско-узбекский художник. Потому что я прожил в Кыргызстане больше 30 лет и сформировался там как художник. Как художник современного искусства я формировался в Москве, но вообще как художник — именно в Кыргызстане.

Когда я родился, папа служил художником в пограничной части, в стройроте в Оше. Папе выделили келью в музее в старом медресе, и мы там прожили 3 года. Это был обычный краеведческий областной музей. Помню, мне было 3 года, и я бегал там среди экспонатов: старые кувшины, скелеты, оружие.

Позже нам дали комнату в старом глинобитном доме 18 века. Окон не было, двери выходили прямо на улицу: там телеги, люди и ишачки под Сулейман-горой.

Свет был только в европейской части города, а в старом городе, в туземной части, света не было. Я помню, папа зажигал керосиновую лампу, и когда мы садились кушать, выползали скорпионы и ползали по стенам, а папа их смахивал в банку и выносил. Я был маленький и не знал, что это очень опасно, но уже потом понял, почему койки всегда были отодвинуты от стен.

Город разрастался, приезжали люди, и при горбыткомбинате открылась мастерская, там надо было делать вывески, агитплакаты, писать портреты коммунистических вождей. Тогда папе уже дали комнату в бараке, к которой он пристроил маленькую комнатку и террасу. Это был настоящий барак 50-х годов: жили люди разных национальностей, у каждого своя кладовочка — совершенно потрясающе.

Наш дом был перевалочной базой для экспедиций. Археологи обычно останавливались у нас дома. Летом папа работал в археологической экспедиции. В 1956 году они с Юрием Баруздиным, начальником экспедиции, ездили в Баткенский район, местечко Карабулак. Мне тогда было 8 лет, и я тоже увязался с папой. Тогда открыли знаменитые женские мумии, которые сейчас по просьбе местных шаманих закопали обратно. Там было не одно захоронение, как сейчас пишут, а целое кладбище. И я помню, как вскрывали первый гроб. Все это было на моих глазах.

В экспедиции в Алайскую долину мы вместе с сыном Юрия Баруздина, Сашей, бегали, помогали поварихе, собирали кизяк. Этот кизяк топили вместо дров, чтобы готовить еду для рабочих экспедиции. А в 1963 году экспедиция выехала в последний раз. Где-то в степи в Казахстане, по пути во Фрунзе, машина перевернулась, бензин разлился и загорелся. Несколько человек успели выпрыгнуть и спаслись, но водитель, Баруздин вместе с сыном и два студента исторического факультета погибли. Это была трагедия — так погибла южно-кыргызская археологическая экспедиция.

ЭХО ВОЙНЫ

Влияние войны в Оше очень сильно ощущалось. За нашим бараком было русское кладбище. И почти каждый день шли похоронные процессии, иногда даже по две — друг за другом. И все это через весь город, медленно, с музыкой… Все выходили из домов, провожали. И, естественно, в основном это были фронтовики, которые умирали от ран.

В городе было много фронтовиков. Еще были ссыльные, которые вернулись из лагерей, но их не пускали жить в Москву или куда-то еще. Было две категории: политические и уголовники. Уголовники работали на тяжелых производствах. Иногда я приходил в те районы, где они жили, и слушал, как они пели лагерные песни, некоторые даже знал наизусть.

А политические — это были как правило интеллектуалы, умные люди, с книжками. С уголовниками они не дружили и предпочитали рядом не жить. Они устраивались помощниками завхозов, рабочими в парках, вахтерами или уходили на лето с геологическими экспедициями — чтобы быть на природе, а не в городе.

И были люди-инвалиды, безногие, которые на самодельных колясках с подшипниками мотались по городу, по базару, собирали милостыню.

Фото: Малика Ауталипова

ОШ

Послевоенный Ош делился на новый и старый город. Новый город — русский. Старый город — это, конечно, махалли, гувалячные заборы, кибитки, покрытые травой и глиной. А весной на крышах расцветали маки — совершенно потрясающее зрелище! Они сами прорастали, потому что глину вывозили с полей и обмазывали ей крышу, а там семена.

Большие дворы с фруктовыми деревьями, дома с айванами, деревянные тахты, тандыры.

И, естественно, там был свой большой базар. Это огромный базар вдоль реки, где все было устроено очень разумно: кузнецы сидели в одном месте, уйгуры готовили лагман в другом; там продавали рис, там — картошку и пряности, там — сено для скота. По воскресеньям кыргызы привозили с гор ковры, тулупы, дубленки — и меняли на другие товары. Бартер, в общем. А из Андижана, Кувы, Хаджи-Абада привозили овощи, фрукты. Там же, вдоль реки, было много чайхан. А напротив базара был парк Навои — тенистый парк, где была бильярдная, можно было почитать газеты из подшивок или поиграть в шахматы. И там снова были чайханы. Люди покупали продукты, шли туда, готовили плов, сидели прямо на берегу реки. Но это была туземная часть, она была четко ограничена, и русские там не жили.

Через улицу начинался европейский город — русский город. Он образовывался вокруг крепости, построенной в 19 веке. В этой крепости была воинская часть. Вокруг — дома, где жили прапорщики, старшины и офицеры с семьями. Напротив — штаб. Неподалеку — другая воинская часть, пограничная. Там же, недалеко — старинное здание почтамта. Обязательно — дом офицеров, где вечером показывали фильмы, а по выходным были танцы и буфет для офицеров. Рядом — сеть магазинов: пластинки, 34-й гастроном, культтовары, спорттовары. Конечно, облвоенкомат, обком Партии, парк культуры и отдыха, Комсомольское озеро, ресторан «Памир», кинотеатр «Луч». Рядом с военной частью был свой базар, он еще с царских времен назывался «Пьяный». И во многих городах были такие «пьяные базары», потому что там в забегаловках давали водку и вино на розлив.

В той части города были свои школы, там не было обучения на национальном языке — только на русском. Я учился в русской школе Ломоносова. С нами учились немцы, корейцы, евреи, кыргызы, узбеки. Но мы никогда даже не знали, что это такое: кто какой национальности — нас это никогда не интересовало.

Я помню, рядом с мастерской отца был дом с подвалом, где одно время жил Чингиз Айтматов. Там за домом была речушка, и я ходил туда с ведрами — за водой.

Было четкое разделение. Надо было пройти только 500 метров, и ты попадал в принципиально другую культуру, которая живет своей жизнью. И для нас — школьников, выросших в русской части города, было странно, когда мы попадали в туземную часть. Это был другой, таинственный мир, нам малопонятный. Это был Восточный мир.

А выехав буквально за 10 километров, в горы, попадаешь еще в одну культуру: там юрты, кумыс, лошади. Там уже совсем по-другому: осенью игры, конные состязания. А с другой стороны, в километре от Оша, — уже граница с Узбекистаном, и там уже начинается другая жизнь.

В Оше была священная гора — Сулейман-гора, там до революции было очень много мечетей и медресе, которые потом функционировали как музеи. А в 1962 году началась борьба с религией, и под знаком этой борьбы их начали уничтожать.

АРМИЯ

В 14 лет я поступил в училище во Фрунзе и уехал туда. Тогда общежитий не было, приходилось мотаться по квартирам. Мне, мальчику, который привык жить с родителями, с отцом-художником, все это было трудно, и на втором курсе я не выдержал такой жизни и сбежал домой, в Ош. Закончил школу, решил поступать в институт, но не поступил, работал где-то на стройке, а потом меня забрали в армию.

Из личного архива Вячеслава Ахунова

Я отслужил в городе Загорск в Московской области. Два с лишним года прошли незаметно. В армии я был художником, оформлял ленинские комнаты: рисовал, клеил, коллажировал. Для меня все это стало бесценным опытом.

А первые уроки коллажа я получил от мамы, еще когда был маленьким. Мама у меня работала воспитательницей в детском саду, и там считали так: «Раз ты жена художника, значит умеешь рисовать — вот и делай стенгазеты». А так как мама не умела рисовать, она вырезала из журналов всякие картинки и коллажировала. И я сидел рядом, смотрел, помогал. Так что мой первый опыт в технике коллажа я получил не от отца-художника, а от мамы.

Когда я подрос и мне было лет 13-14, помню, как папа привозил домой большие холсты и рисовал вождей. Ему было лень красить некоторые части портретов, он мне разводил краску, и я просто красил черные костюмы, фоны. Таким образом отец приобщал меня к написанию вождей. Так что, может быть, все это закладывалось на подсознательном уровне еще в то время.

ИСКУССТВО

Как-то в армии я решил сбежать в самоволку и наконец попасть в Третьяковскую галерею, посмотреть этих мишек, посмотреть работы Сурикова, Шишкина, Репина.

Приезжаю в Москву, прихожу в музей на Ларушинский, а мне говорят: «Молодой человек, музей закрыт. Но вы не расстраивайтесь, там есть другой музей — Пушкинский».

Я пришел в Пушкинский, и вдруг там увидел импрессионистов, постимпрессионистов, Ван Гога, Пикассо, Дерена, Вламинка, Марке, персональную выставку Андре Фужерона! Отец мой смеялся: «Ты, — говорит, — мракобесов одних увидел, заразился и сам стал мракобесом…». А это как любовь с первого взгляда: раз и всё — одурманен… И после того, увиденного, я почувствовал: это и есть новое, неожиданное, потрясающее…

И вдруг я понял, откуда эти осмеркинцы, откуда эти «Бубновые валеты», которые я видел еще в музее во Фрунзе — понял, что у всего этого есть предтечи. И таким образом я влюбился в это другое. А когда поступил в институт много разговоров тогда было про нонконформистов — Зверев, Кабаков, Сретенская группа художников, Леозновская группа…

После армии я привез бас-гитару и соло гитару, организовал рок-группу, сочинял и музыку, и стихи. Это был период любви к The Beatles.

Из личного архива Вячеслава Ахунова

Летом мы с ребятами играли на танцплощадке в городском парке, а зимой — в ресторане. И один раз папа пришел в ресторан и сказал: «Я завтра уезжаю с друзьями на мотоциклах по Средней Азии, мы будем путешествовать и рисовать, хочешь с нами?» Я отдал ребятам гитару и поехал с отцом. Мы проехали и Таджикистан, и Узбекистан, часть Кыргызстана. В общем, сделали круг до Бухары и вернулись в Ош через Казахстан и Кыргызстан. Только на мотоциклах. Благодаря этому я вернулся к рисованию.

В 1971 году в старом музее во Фрунзе была выставка «Художник, земля и люди», и для нее отобрали работу, которую я написал под Самаркандом. Тогда в газете появилась заметка о том, что выставляются самый молодой художник и самый старый художник республики. Это был Семен Афанасьевич Чуйков — наши работы повесили рядом. Лидия Александровна Ильина и Гапар Айтиев тогда сказали моему отцу: «Урумбай, надо бы сыну доучиться, восстанавливай его в училище». Ну, раз аксакал так сказал, самый главный художник Кыргызстана, — меня восстановили и зачислили на третий курс.

Через год я защитился и поехал поступать в Таллинский художественный институт: у меня было направление от республики. Вместе с другими ребятами, у кого была бронь от республики, мы сели в поезд. Когда доехали до Москвы, я увязался за теми, кто ехал поступать в Суриковский — решил посмотреть, что за институт. Мне так понравилось, что я передумал ехать в Таллин и остался. Сдал документы и поступил по общему конкурсу на живописное отделение в мастерскую Дмитрия Константиновича Мочальского.

Наш институт арендовал одно крыло на втором этаже общежития ГИТИСа на Трифоновской, и мы, суриковцы, там жили. Надо мной в комнате жил Саша Абдулов — ферганский парень, тогда еще студент актерского факультета.

В этом общежитии я познакомился с Улой — девушкой из Финляндии, она писала кандидатскую на тему образования — делала сравнительный анализ капиталистической и социалистической систем. Мы с ней подружились, потом у нас началась любовь. Она тогда ходила в мастерские к нон-конформистам, и я с ней вместе попал в мастерскую к Кабакову, к Соостеру, к Янкилевскому…

Ула говорила на русском языке с сильным акцентом. А я выглядел рок-н-рольным парнем: полный костюм Levi’s, очки Макнамара. Художники принимали меня за латиноса или испанца — в общем, не советского человека — и охотно показывали свои работы. Там, в этих мастерских, я увидел, что есть совершенно другое искусство.

Помню, в 1975 была знаменитая выставка на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство» — первая официальная выставка нон-конформистов. И мы с Улой туда попали — это было потрясающе.

Из личного архива Вячеслава Ахунова

СОЦИОЛИТ

Моя первая работа получилась случайно, я тогда вообще не думал, что я концептуалист или художник современного искусства. Была зима, я шел по Таганке в институт. В то время сносили старые деревянные дома, и людей выселяли по дальним районам. А на их месте строили элитные дома и заселяли туда КГБ-шников, номенклатуру, иногда — передовых рабочих, бригадиров.

И вот такой дом ломали, там всякая рухлядь. Я увидел красненький альбом и подошел посмотреть: вдруг там что-то нарисовано, а вдруг что-то ценное, а вдруг старинное, а вдруг там пустые листы, на которых я могу рисовать? Поднял. Это оказался альбом портнихи — там выкройки, платьица, сарафаны, трусы, бюстгальтеры. Тогда, после войны, в 60-е годы, массовое производство одежды еще не наладилось. Положил в сумку, пошел.

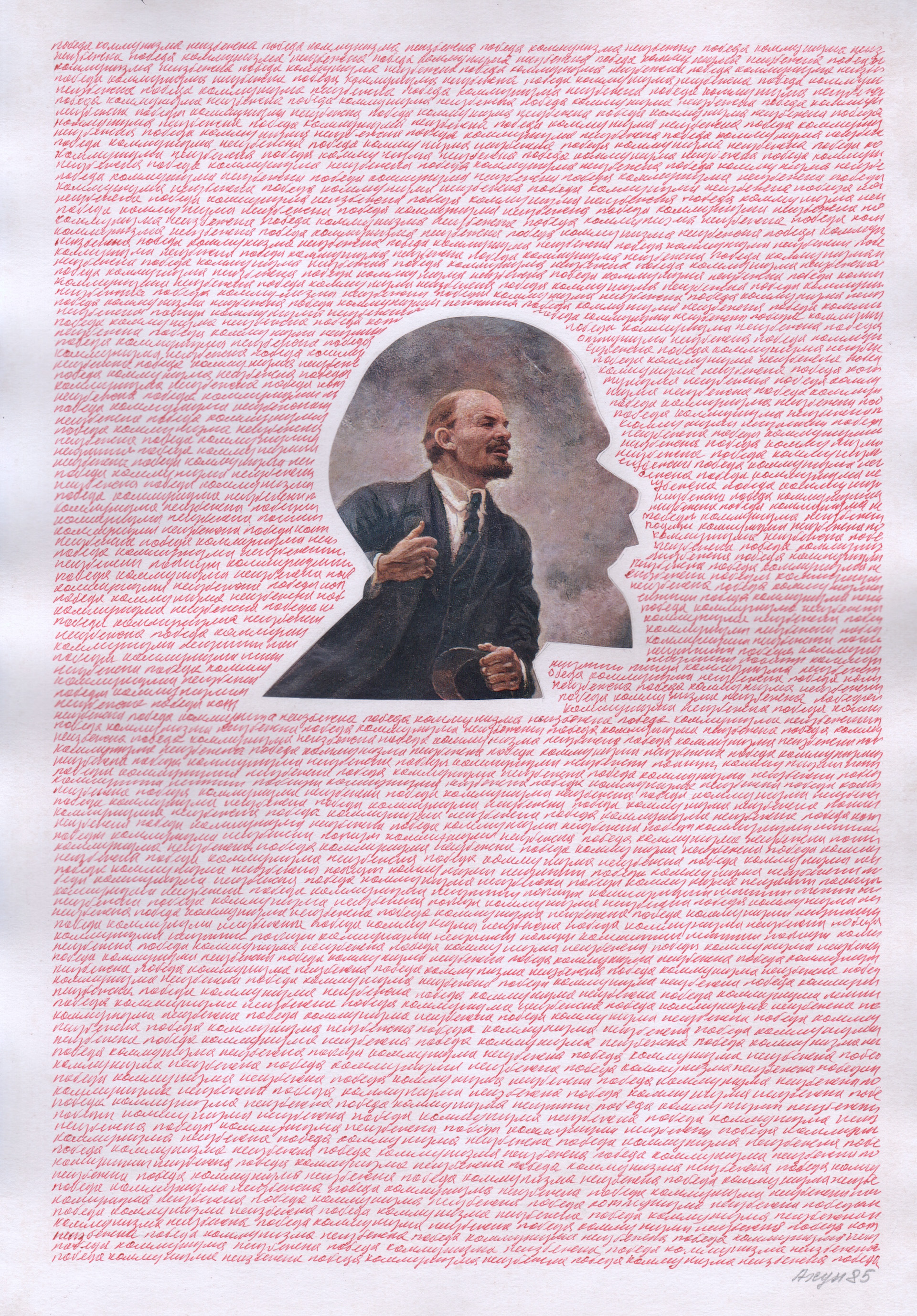

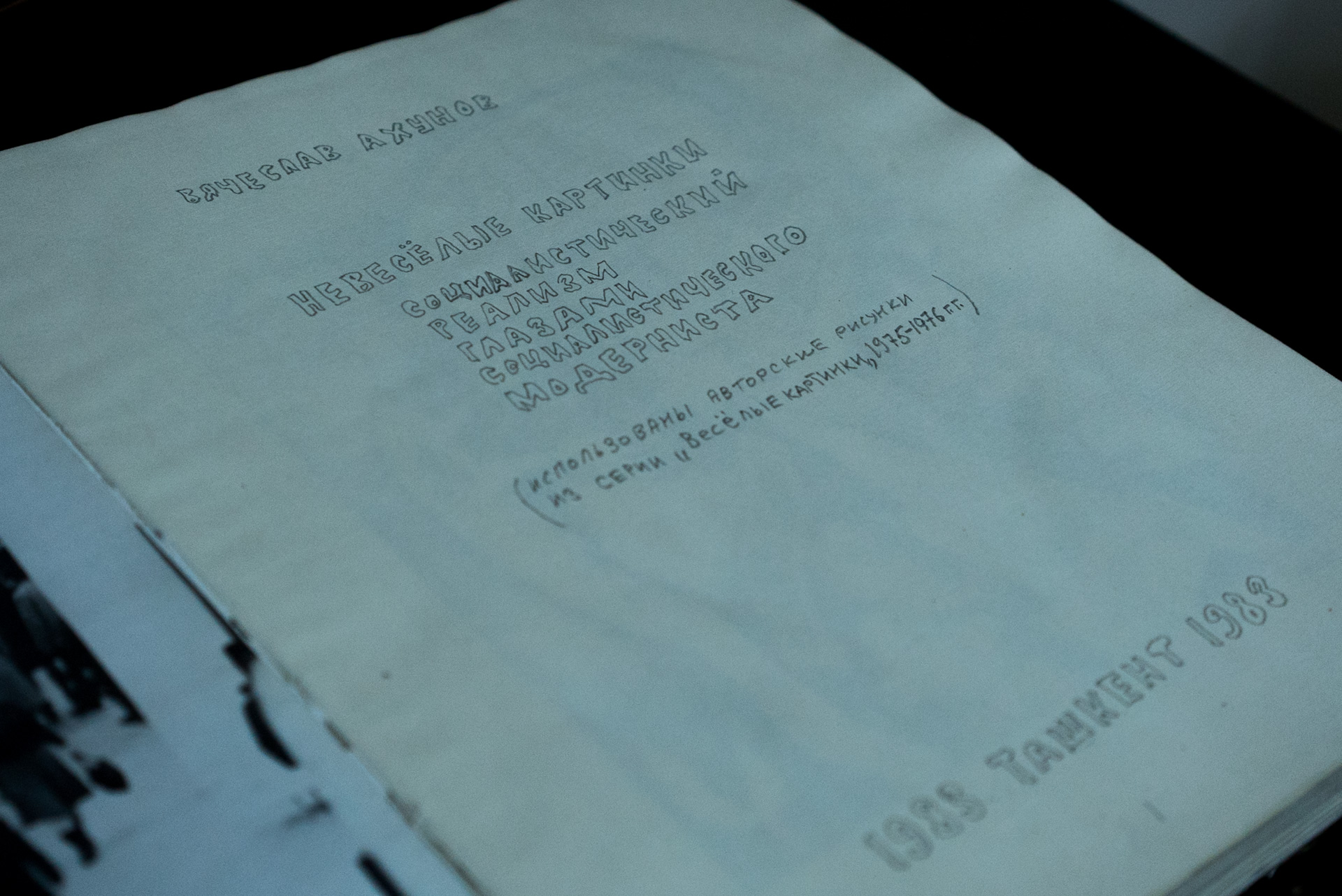

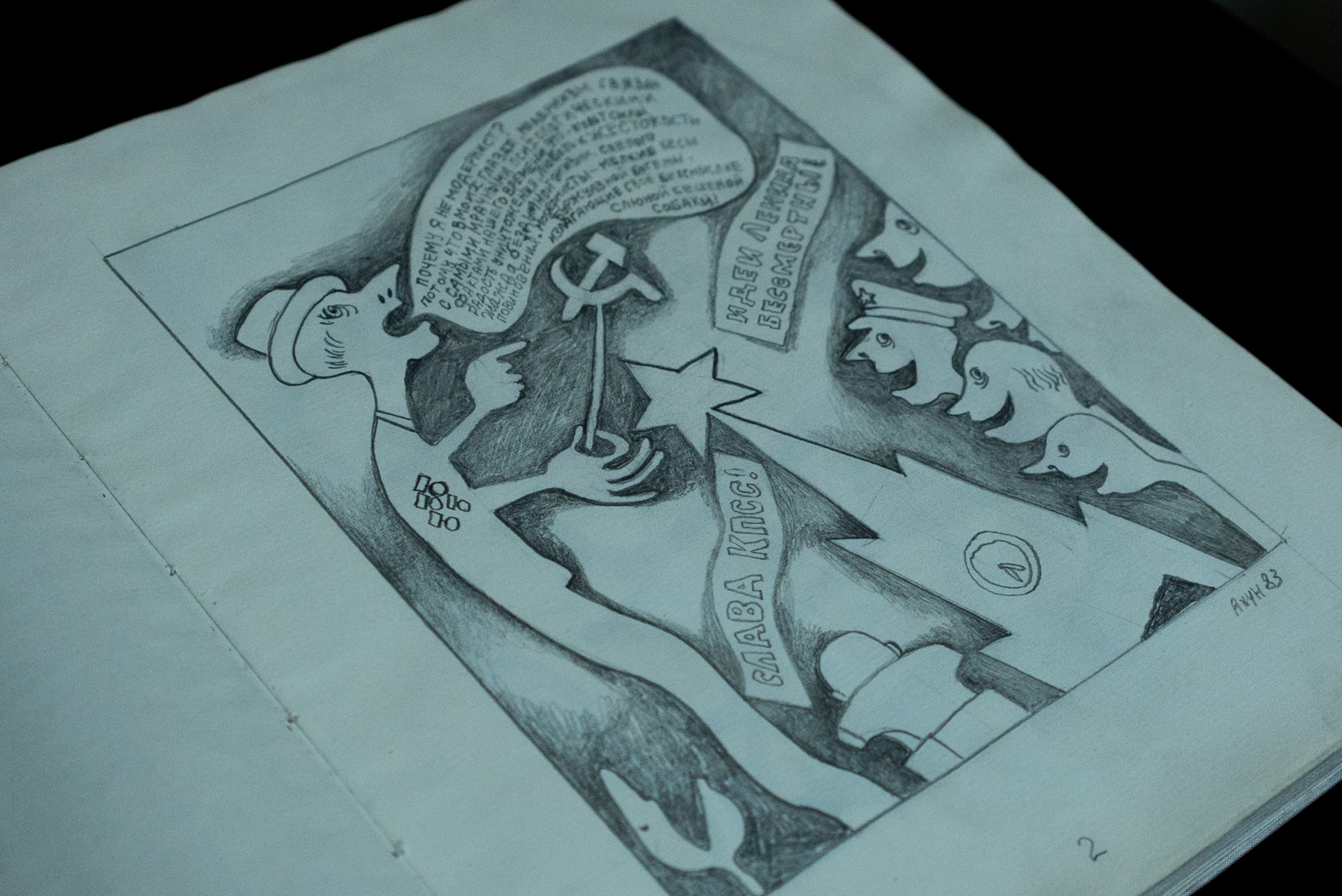

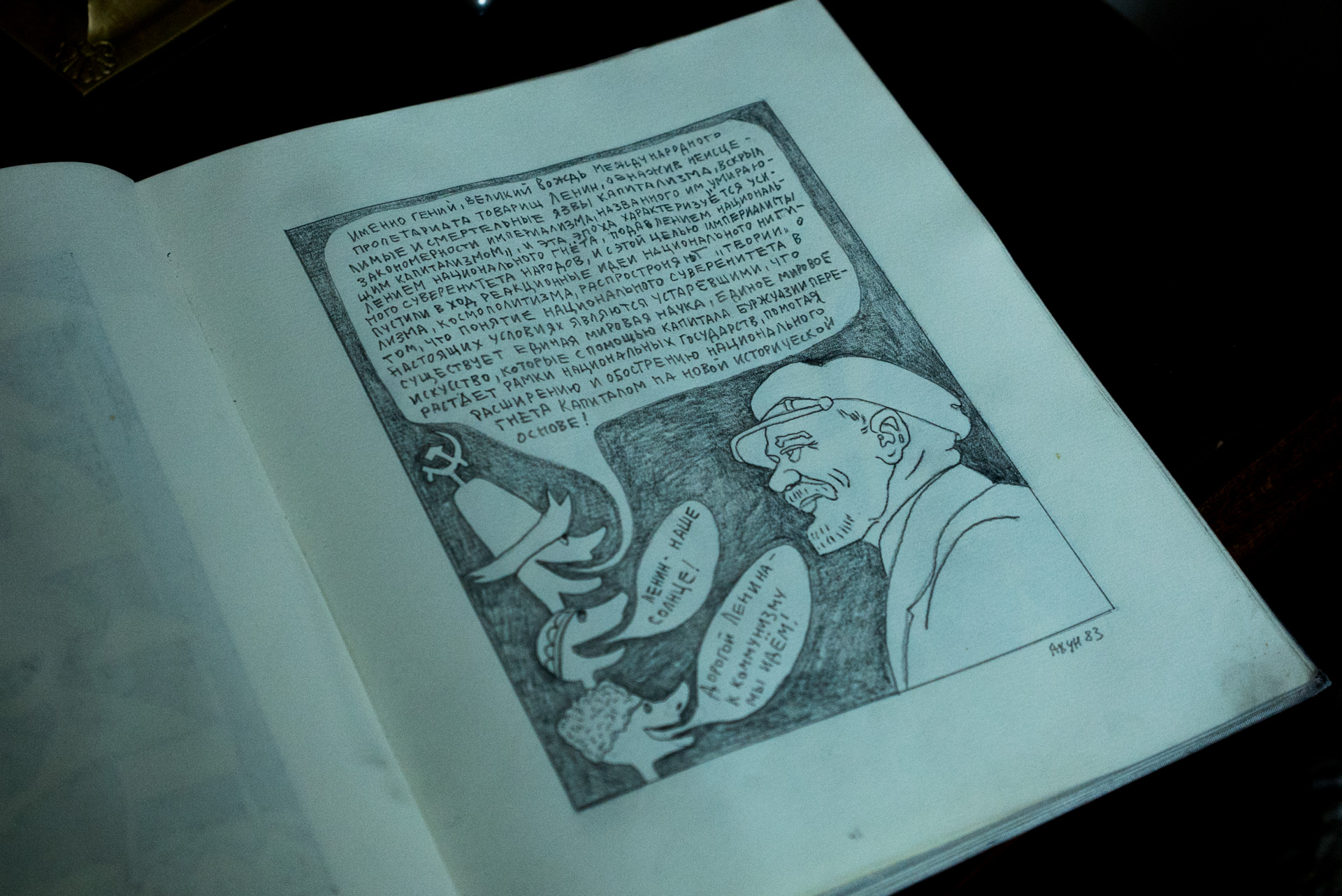

У нас в институте после обеда были лекции: марксизм-ленинизм, научный коммунизм, искусство, диалектический материализм, история Партии… И нас заставляли, как в армии, конспекты писать. И я от лени начал записывать эти лекции прямо на выкройках. А потом пришла мысль: если сделать платье, то ты как будто ходишь в идеологии. Я заполнил эти выкройки лекциями по марксизму-ленинизму — это была моя первая самостоятельная работа. Сейчас она в музее, ее купили с московского биеннале. И вот, первый мой проект получил такое развитие — потом уже появились «Мантры», и это огромная серия.

Из личного архива Вячеслава Ахунова

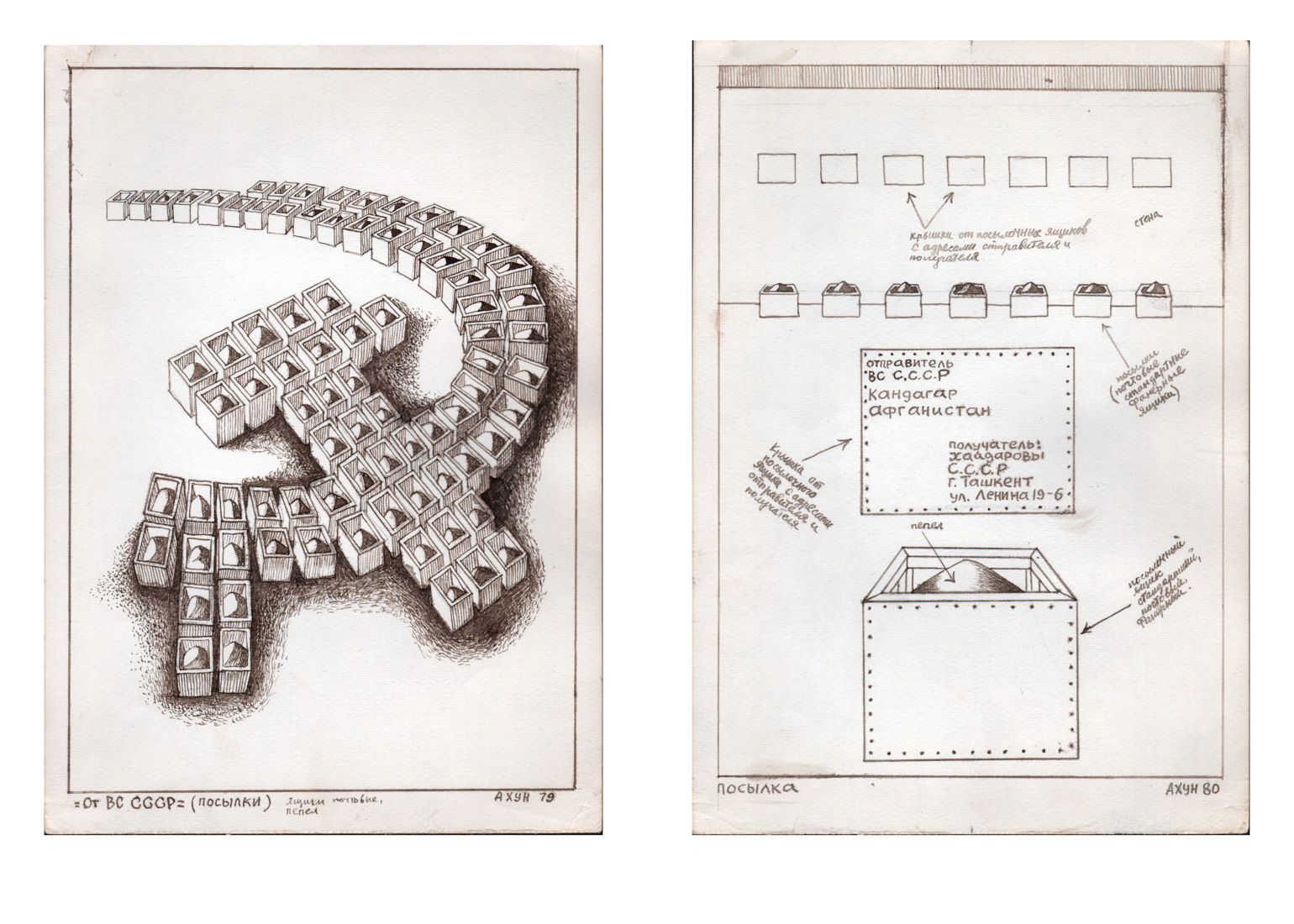

Потом была другая серия. Я в детстве много ездил с отцом, жили в музее — все это сидело и потом неожиданно проявилось уже в творчестве. Я представил, что через тысячи лет археологи будут копать и найдут неизвестную культуру: обнаружат ее обломки и артефакты. И этот неизвестный пласт культуры будет называться «социолит». Был неолит, палеолит, а здесь — социолит. И они будут раскапывать керамические фрагменты «Слава КПСС», какие-то сосуды, на них — Ленин. Я начал все это рисовать и формировать археологическую коллекцию из рисунков. Рисовал эскизы найденных оссуариев. Оссуарий — это такой сосуд для костей. Я рисовал оссуарий в виде Кремля, мавзолея Ленина, кремлевских башен…

В Оше, конечно, никто этого не понимал. Когда в Москве я пришел в горком графиков и принес «мухобойки» с лицами вождей, меня оттуда выгнали, сказали, что я провокатор, что я хочу, чтобы закрыли горком и так далее. А когда я сейчас выставил эти мухобойки на своей персональной выставке, пришли коммунисты и начали возмущаться, писать что-то. Даже просто ребята, художники, говорили: «Как ты смеешь?» И тут я понял: а в те годы меня бы точно в психушку упекли.

Помню, отец как-то, расстроенный, мне говорит: «Я думал, ты станешь художником, а ты стал мракобесом». Тогда я заметил, что некоторые работы стали исчезать. Отец страшно боялся, что я попаду в КГБ, и потихоньку рвал мои работы.

Фото: Малика Ауталипова

МУЗЫКА И ПРОТЕСТ

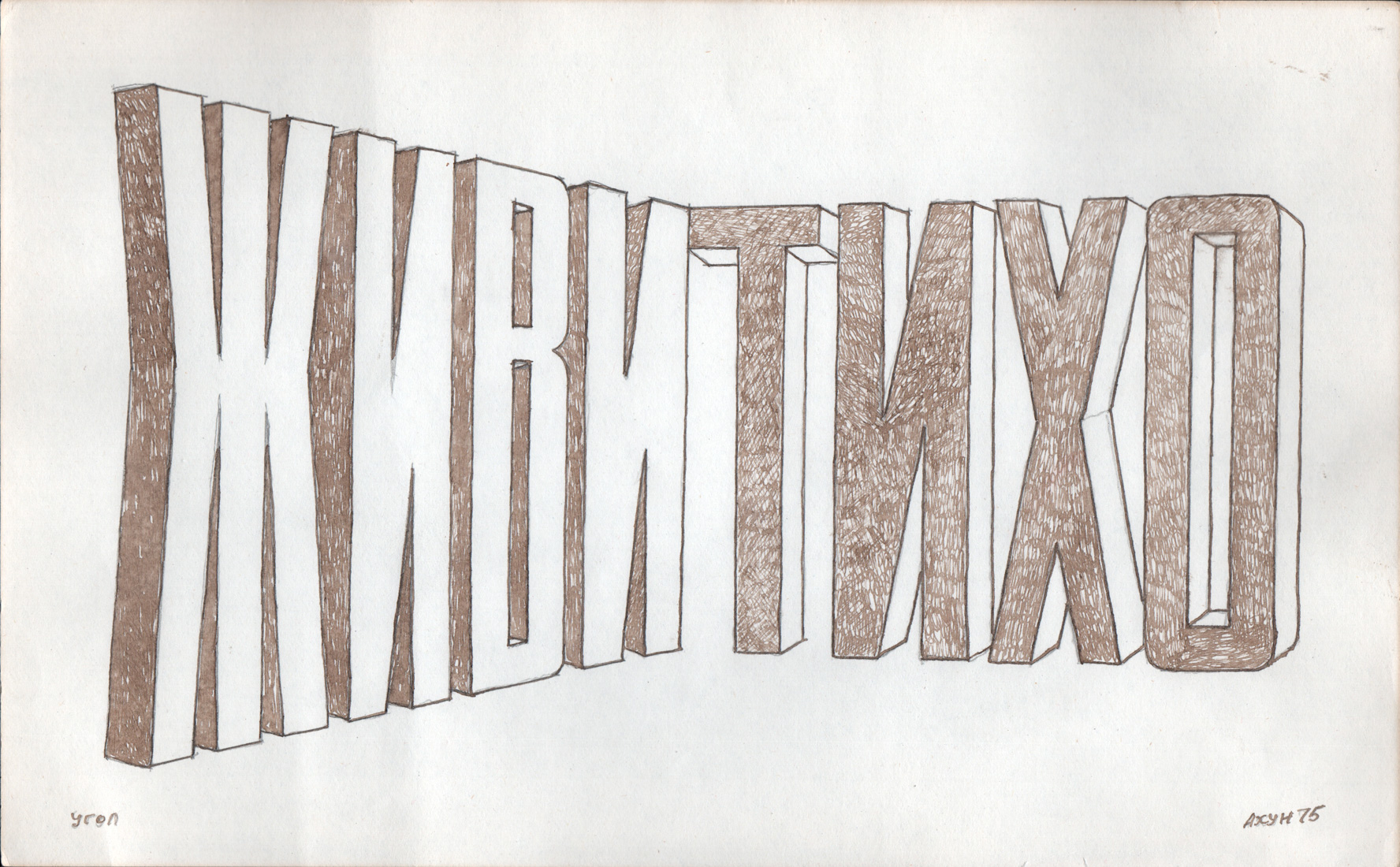

В 79-м я закончил университет, уехал и здесь начал гнуть свою линию. Сначала разрывался между Ферганой и Ошем, потом перевез родителей в Ташкент и полностью перебрался сюда.

Здесь не было ни одного андеграундного художника — такой культуры просто не было. И до сих пор у художников нет даже позыва сделать что-то не так, сделать абсолютно другое.

С чем это связано? И все снова говорят, что с деньгами. Мол, людям надо семью кормить, не до этого. Но делать другое — это ведь другие механизмы. Это приходит не оттого, что ты хочешь или не хочешь. Ты таким рождаешься. Ты рождаешься с протестом внутри.

Я помню, в 1956 году папа купил приемник Daugava, и я один раз крутил и вдруг нашел райскую, необычайно красивую музыку. Я припал к этому приемнику. Это была моя музыка. Что со мной было в этот момент! Меня что-то всколыхнуло: это моя родная музыка, я где-то это уже слышал. Это была английская радиостанция с острова Цейлон. Она крутила джаз. Я отметил частоту и когда родителей не было рядом, тихо включал — я уже знал, в какое время начинается передача — и слушал, слушал. Мне было 8-9 лет, и я понял, что джаз — это моя музыка.

А в конце 50-х появились стиляги, узкие брюки, большие пацаны во дворе приносили «кости», буги-вуги. Соседи по бараку братья Солдаткины переделывали приемники на самые короткие волны, чтобы можно было ловить западные станции. И для меня это было откровение, потому что я понял, что есть музыка иная, что наша советская музыка — она маршевая: бум, бум, бум. А это другая музыка, она не военная. Она просто красивая. Под нее нельзя маршировать. И вот этот мой протест — против муштры, маршировки, вот этого всего — во мне очень глубоко засел.

Второе потрясение, конечно, было, когда я впервые услышал Beatles. Но это было гораздо позже, уже после джаза.

Третье потрясение было в 1970 году. Я вернулся из армии, и мне сестренка подарила пластинку Deep Purple. Потом я узнал про Led Zeppelin и других.

Вот это было главное, что формировало меня как личность. Не как художника, а как личность. Но именно эти вещи потом сыграли свою роль и в формировании как художника: эта любовь к западному, любовь к модернизму — вот это все. И тогда я, естественно, начал свои первые опыты в модернизме.

Фото: Малика Ауталипова

Фото: Малика Ауталипова

Фото: Малика Ауталипова

Конечно, формировала меня и литература. В 70-х годах в журнале «Иностранная литература» издавалось очень много романов. Во-первых, это была латиноамериканская проза, магический реализм. Маркес, Кортасар, позднее был Борхес. Во-вторых, современный Японский роман — Кобо Абэ. И в-третьих, французский новый роман. Натали Саррот… Из поэзии — безусловно, итальянская поэзия.

И формировало кино — конечно, итальянское. Американского кино было мало.

Потихоньку искусство модернизма, запрещенная литература проникали — через журналы, самиздат. В самиздате я прочитал «Мастера и Маргариту» Булгакова, в самиздате я познакомился с Кандинским, его трактат «О духовном искусстве» совершенно потрясающий. В самиздате выходили и некоторые труды Малевича.

Мне повезло, что я одно время в Москве жил на одной лестничной площадке с великим писателем, автором романа «Не хлебом единым», — Дудинцевым. Мы с ним беседовали, рассуждали. Он мне говорил: «Вот почему тебя хотят на БАМ на практику отправить? Почему в Италию тебя не отправляют?» Так он мне открывал глаза на все.

Из вот таких моментов я формировался…

Когда в 89-м году я попал в Америку, я вернулся оттуда очень расстроенным, потому что я объездил сорок городов и увидел, что все сделано. За что ни возьмись, уже все сделано. Что-то хочешь придумать — а это уже было. Просто у нас не было информации, мы были за железным занавесом. И мы изобретали велосипед, изобретенный много лет назад.

И вот тут-то получилось, что надо было изучать все заново, перелопачивать… Когда я учился на 2-м курсе, мне Ула привозила из Хельсинки литературу: и дадаизм, и сюрреализм, и минимализм, и «Великий эксперимент: Русское искусство 1863—1922» Камиллы Грей. Это были мои первые учебники. Все это она привозила вместе с пластинками The Beatles. И вот так я начал формироваться как протестный художник.

ЗАТОЧЕНИЕ

Если раньше, в советское время, я делал какие-то иронические вещи по отношению к официальному искусству, к методу соцреализма, работал в контркультуре, то сейчас, уже много лет, я исследую советскую тему. Это ведь было масштабное, историческое событие: футуристический эксперимент, стремление в будущее, утопия. И в то же время это утопическое искусство — одно из высоких достижений в мировом искусстве. Это нельзя отрицать, говорить, что это была ерунда.

Из личного архива Вячеслава Ахунова

ого архива Вячеслава Ахунова

Но современностью я тоже занимаюсь. Например, я сделал 25-метровую инсталляцию в Германии, прямо рядом с Брандербургскими воротами — «Клоуны-политики». В Киеве я выставил 42-метровую инсталляцию, там звезды красной аллеи — это антигерои, которые начинали войны. Медведев в Грузии, Путин. И Сталин, и Ленин, и Гитлер — вся эта компания.

Я это сделал еще до Украины, потом через 2 года началась война. Но Путина я уже тогда поместил, потому что я знал, кто он такой. Предчувствие...

Это был 2012 год, меня уже не выпускали из страны.

Когда начался Майдан и убили первого на баррикаде, мы с Олегом Харченко поставили временный монумент павшим героям в Киеве. Вырезали из пенопласта «Слава героям Майдана», закрепили картонные ящики, склеили. Сразу появились свечи, народ стал приносить.

Я не мог выехать в Киев, поэтому пришлось руководить отсюда.

В прошлом году мы с Олегом делали проект «Языковые параллели» про параллели украинского и тюркских языков — для выставки современного искусства в Ташкенте. Если бы увидели мою фамилию, эти работы бы не повесили, поэтому мы решили выставить их с фамилией Олега.

А недавно была выставка по случаю 25-летия создания дипломатических отношений Украины и Узбекистана, и там уже под этими работами поставили мою фамилию тоже.

И на открытии этой выставки к послу кто-то подошел и говорит: «А вы знаете, господин Посол, это не Ахунова работа, а совсем других художников, он никакого отношения к этому не имеет». Юрий Васильевич аж засомневался — такие важные люди к нему подошли.

Такое отношение ко мне началось в 2000 году, когда я начал выставлять социальные работы. В президентском совете Кузиеву говорят: «Что там за художники, которые себе столько позволяют? Что ты за ними не смотришь?» А он ведь не может объяснить им, что я не член их академии и сам по себе. Тогда они взяли работу Саида Атабекова «Беcік», где на колыбели автомат Калашникова и представили как мою. И там как взвились: «Запретить его, зарубить его, посадить его!» И всё.

Из личного архива Вячеслава Ахунова

Из личного архива Вячеслава Ахунова

И второй момент, очень важный: сюда приехали кураторы, и когда они увидели мой архив, то были в таком трансе, что выставили 80 моих работ на стамбульской биеннале. Тогда я сразу в один день стал звездой. На выставку пришли ребята в эмиграции: политики, спикеры, которых вынудили уехать отсюда. Они устроили вечер с пловом, радовались за земляка, за Узбекистан: 80 проектов!

Я вернулся, у меня закончилась виза в паспорте, и новую они уже не поставили. Они чувствовали, что посадить меня уже поздно, потому что общественность взвыла, а вот так можно — никуда не выпускать. И вот так я и засел — на шесть лет.

ХУДОЖНИК

Для моего слуха гораздо привычнее не «Центральная Азия», а «Средняя Азия», как говорили раньше, в 50-х. Я думаю, что это изменение границ и разделение на республики было искусственное и совершенно нелепо. Кроили по костям, по живому. Я это все всегда представлял себе как единое целое. В советское время, пока из Ферганы едешь в Ташкент, пять раз переезжаешь границу Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. И я никогда не ощущал национальность.

Я всегда говорю, что художники все разные. Моему отцу нравилось рисовать с натуры красивые места. Другому нравится зарабатывать деньги — он относится к этому как ремесленник, для него это заработок. Третий не мыслит себя без общественной активности. Бывает такая общественная активность — стать в союзе каким-нибудь начальником, профсоюзным боссом. Но есть другая активность: человек видит определенные вещи, поднимает актуальные социальные вопросы.

В таких случаях я обычно вспоминаю рассказ. У рабочего на строительстве Нотр-Дама спрашивают: «Сударь, что вы здесь делаете?» Он говорит: «Я люблю работать, не могу без работы, вот и работаю здесь». Спрашивают у второго, а он отвечает: «Я залез в долги, теперь мне нужно заработать денег, чтобы вернуть долг». Подходят к третьему, спрашивают. Тот говорит: «Господин, разве вы не видите? Я строю Норт-дам!»

Вот это «Я строю Нотр-Дам» — это и есть какая-то социальная составляющая: он считает себя строителем, не рабочим. Он строит храм. И художники — они тоже строят храм. Это строительство храма из кирпичиков: каких-то дискурсов, проектов, социальных проектов… Возьмем тех же передвижников: они затрагивали социально заостренные вопросы. Бурлаки — какие дискуссии по всей Российской прессе она вызвала! Сейчас почитаешь, как его обзывали, обсуждали: «нужно ли это», «как он изображает Россию — и так она бедная в заднице, и так ее и показывает». Это социальная картина. И вдруг сейчас говорят, что этого не надо. Как это не надо?

Все по-разному себя ощущают в этом мире и обществе. Одни себя чувствуют ответственными за то, чтобы показывать проблемы — без этого общество будет совсем безликим, совершенно конформистским, страшным. А другим удобно вообще ничего не делать, так что они начинают говорить, что надо делать просто красиво.

Фото: Малика Ауталипова

Фото: Малика Ауталипова

Современное искусство потребляет денег больше, чем традиционное искусство. В традиционном художник купил холст, краски и пишет. А современное искусство другое: это и видео, и инсталляции, и какие-то большие мультимедийные проекты. Один проект может стоить 20-30 тысяч долларов, может и полмиллиона. Поэтому современное искусство — это искусство технологичных, банковских государств, у которых остаются деньги на культуру — сытых государств. А в таких государствах как наши его не может быть, но могут быть художники современного искусства. Отдельные личности. И если они будут получать поддержку не только из-за границы, но и у себя дома, то они тоже могут успешно делать проекты.

НЕ ХУДОЖНИК

В советское время людей заставляли молиться новому Богу — коммунистическому Богу, и люди приспосабливались. Несколько поколений сжимали, сжимали, и выбили из них все религиозное. Это был страшный атеизм — на любом уровне. И вдруг, после распада Союза: полная свобода — мыслите как хотите. Но пустоты быть не может. Оказалось, что старое никуда не уходило. Посмотрите, как быстро восстановились касты и трайбализм. Люди сразу вспомнили, кто откуда, кто из какого племени. «Белая кость», «на ней жениться не будем», «за него дочку выдавать не будем» и так далее. Моментально, как будто это было вчера. Никуда это не уходило, все это было в латентном зажатом состоянии. Коммунисты крепко сжимали пружину, и тут, когда освободилось, все выплеснуло назад. И получился вакуум, а этот вакуум надо было резко заполнять. Чем заполнять? Другим тоталитаризмом — религиозным. И земля вновь стала плоской.

Сегодня все функции колонизатора взяли на себя местные — элита. Они стали колонизаторами собственного народа. И применяют те же приемы, что по отношению к ним применяли колонизаторы другой национальности. И, конечно, эта «деколонизация наоборот» вырастила новую волну мракобесов — религиозных, махровых маргиналов, и теперь они начинают заправлять на местах.

Но на самом деле, общество должно само стать настолько либеральным и демократическим, чтобы диктовать власти свои ценности и свободы. Для чего нужна свобода слова? Для того, чтобы выявлять коррупционеров. Для чего нужна демократия? Чтобы были институции, и чтобы эти институции друг друга контролировали. Почему многопартийность — часть демократии? Чтобы быть противовесом. Наблюдение за судьями, за прокурорами и разными эшелонами власти. А этого не происходит. Поэтому все вновь скатывается к мракобесию.

И поэтому я снова говорю, что нужно современное искусство, а не натюрморты или пейзажики декоративные и все эти тряпочки. Оружие художника — это его литература, его краски, его искусство. Этими средствами художник может отстаивать свои взгляды и демократические ценности.

А здесь у нас никто даже не может помыслить, что искусство может нести такие функции.

Несколько лет назад здесь было одно биеннале, которое называлось «Территория искусства». И как обычно, на этом биеннале ни одной работы социальной направленности. И я тогда сделал перформанс. Я сделал себе самодельный бейджик с надписью «Прошу не беспокоить! Я не художник.». Я ходил по выставочному залу и говорил: «Не обращайте внимания, я не художник, потому что я не считаю этот выставочный зал территорией искусства. Здесь нет искусства». Это была моя позиция, мой перформанс.

У этого перформанса было другое продолжение. Я пришел на ташкентское кладбище и надел бейджик со словами «Я художник, и я могу ответить на все ваши вопросы.». Потом пошел с этим бейджиком на базар. Потому что я считал, что территория искусства — это базар и кладбище. На базаре мы увидим массу перформансов, натюрмортов, редимейдов. На кладбище мы увидим сотни картин, барельефов, там сидят скульптуры и люди, там бюсты, фигуры, ростовые фигуры, рисунки на мраморе. То есть я сравнивал вот эту «территорию искусств» в академии с кладбищем. Но на кладбище мне никто не задаст вопрос.